Se fosse veramente radicata, anche in ambito liberale, l’opinione secondo la quale un sistema che violi in qualsiasi modo i diritti di proprietà ha necessariamente e inevitabilmente conseguenze negative, in qualsiasi ambito questa violazione abbia luogo, il mio ricordo critico su Gino Giugni si potrebbe considerare già esaurito con l’articolo precedente; ma purtroppo non è affatto così.

Questi ragionamenti, accettati dai più quando riferiti a diversi aspetti della vita economica, perdono spesso tutta la loro evidenza se applicati al mercato del lavoro. Si accetta senza problemi il quadro relativo al sistema sindacale descritto precedentemente; si è ben disposti a ritenere questo sistema fondamentalmente corporativo; si condivide l’opinione che questo sistema violi la libertà e i diritti del singolo; se ne accettano persino tutte le conseguenze, in teoria: si accetta, in sintesi, che il sistema sindacale sia un sistema fondamentalmente ingiusto. Eppure, ragionando di questi temi, indagandone le reali conseguenze, sembra talvolta ben radicata l’idea che, in qualche modo, il mercato del lavoro abbia la magica capacità di resistere a questa ingiustizia, di riuscire comunque ad essere un mercato libero; in fondo, provando ad interpretare un pensiero comune, son sempre io che decido di accettare un lavoro oppure no, e nessuno mi vieta di rifiutarlo se non mi va bene.

Questa è dunque la domanda fondamentale che deve trovare risposta: un sistema che non è fondato in tutto e per tutto sui diritti di proprietà e sulla libertà, può comunque ricreare le condizioni di un libero mercato? O meglio, accertato che un certo mercato non è libero, il sistema che ne ha preso il posto può comunque assicurare quella massima efficienza e quel massimo sviluppo del sistema economico quale si è soliti far discendere, secondo il pensiero liberale, esclusivamente da un sistema di libertà?

Questione della massima importanza; una risposta affermativa a questa domanda dovrebbe farci abbandonare in un sol colpo tutte queste sciocchezze relative alla libertà, ai diritti, al mercato libero.. e farci diventare socialisti; oppure, in senso contrario, convincerci che assolutamente non esiste alternativa alla libertà, e che qualsiasi sua violazione, anche minima, oltre che ovviamente ingiusta, porta con sé conseguenze negative, non solo per chi la subisce direttamente, ma per tutti quelli che, in qualche modo, fanno parte della stessa economia.

È necessario quindi mostrare in che modo questa ingiustizia opera.

Ovviamente non potrò farne un’analisi completa, perché richiederebbe un intero volume; mi limiterò quindi a tratteggiarne solo alcuni sintetici aspetti, e limitati nel tempo, guardando in particolare a quella fase dell’economia italiana iniziata dopo i primi anni ’90. Il compito non sarà comunque semplice, specie per le limitate capacità del sottoscritto; e in qualsiasi caso, dato che questa sintesi risulterà comunque fin troppo lunga e per alcuni sicuramente stucchevole, chiedo, fin d’ora, la pazienza del lettore.

Limitarsi a trattare solo quest’ultimo periodo non riduce in alcun modo la portata della mia critica alla dottrina Giugni, avviata negli anni ’70; in primo luogo, perché Gino Giugni ebbe un ruolo fondamentale anche nella redazione del Protocollo del luglio 1993, che a ben ragione potremmo prendere come punto di partenza di questa nuova fase; in seconda battuta, perché questa nuova fase, che sicuramente rappresentò un punto di discontinuità con le politiche dei decenni precedenti, può essere considerata come necessaria conseguenza di quelle stesse politiche: le follie del passato stavano venendo al pettine, rischiando di far crollare, non solo l’intero impianto statale, ma anche un certo sistema di fare impresa, specie di fronte alle sfide che si affacciavano ormai all’orizzonte: la creazione dell’Euro e del WTO; si poteva solamente mutare radicalmente il sistema sindacale (e dello stato sociale), oppure conservarlo, facendone pagare il prezzo alla generazione che si stava allora affacciando sul mercato del lavoro. Si scelse ovviamente la seconda strada.

In questo senso, i partiti-sindacati (delle imprese e dei lavoratori) hanno rappresentato negli ultimi vent’anni le forze più conservative di tutto l’arco istituzionale.

Le conseguenze di questa scelta si sono espresse sulla contrattazione, e quindi in maniera diretta sul mercato del lavoro; ma anche e soprattutto, visto il potere di veto e di indirizzo politico o il vero e proprio potere legislativo acquistato dai partiti-sindacati, su una miriade di altre questione; tra le principali, la manipolazione monetaria e il mantenimento del vecchio e folle sistema previdenziale.

Per la prima questione, la manipolazione monetaria, basti ricordare che i sindacati, tramite la Cgil di allora, furono i primi in Italia a promuovere politiche economiche fondate sulle tesi keynesiane, proponendo un Piano del Lavoro già nel lontano 1949.

Riguardo al sistema previdenziale, parliamo di mantenimento perché, aldilà dei falsi proclami della politica e della stampa asservita, se il sistema previdenziale può dirsi veramente stabilizzato, non è certamente grazie ad una modifica delle assurde condizioni del sistema retributivo, ma esclusivamente scaricandone il costo sulla massa dei lavoratori, i quali, per questo immane sacrificio, riceveranno al momento opportuno, quando dovrebbe scattare anche per loro la cosiddetta solidarietà generazionale, un bel calcio nel..ehm,.. una magra ricompensa.

La questione contrattuale.

L’effetto più dannoso del sistema sindacale è quello di negare il giusto prezzo del prodotto-lavoro – proprio il contrario della finalità dichiarata del sindacato – e quindi di vanificare qualsiasi buona intrapresa anche da parte del singolo lavoratore; non ricevendo infatti la giusta retribuzione per i propri sforzi, il lavoratore non avrà nessun incentivo per aumentarli, in termini di maggiore produttività.

Per comprendere l’assurdità dell’attuale sistema sindacale, basterebbe provare ad applicarlo a qualsiasi altro settore economico.

Immaginiamo che i produttori di un determinato bene, ad esempio vino, non siano affatto liberi di contrattare prezzi e condizioni di vendita, ma che si debbano invece affidare, in tutto per tutto, ad un sindacato, magari fortemente ideologizzato-politicizzato; cosa ne deriverebbe? Sicuramente non avremmo più quel prodotto e quel mercato che tutti conosciamo; ho scelto di prender come esempio il vino proprio perché, sebbene rappresenti un unico bene, è capace di esprimere un’ampia gamma di varietà, anche in termini di qualità e, di conseguenza, di prezzi.

L’esito più probabile sarebbe un mercato ridotto a qualche vinello a marca coop.

Il sindacato, per motivi ideologici, ma soprattutto perché essenzialmente incapace di definire i giusti prezzi in sostituzione del libero mercato – esattamente come qualsiasi altro sistema a marca socialista – tenderà ad appiattire ed uguagliare tutte le retribuzioni.

Per convincersi che questo è l’esito inevitabile di un pessimo sistema sindacale basta osservare la seguente figura, che rappresenta la distribuzione del costo del lavoro orario in Italia e in Germania (fonte Eurostat); confronto molto utile, sebbene quello della Germania non rappresenti senz’altro un mercato del lavoro unions free.

La maggior “concentrazione” o “uguaglianza” nel costo del lavoro, e quindi nei redditi, si traduce direttamente in un livello medio del costo del lavoro, e della retribuzione, molto più basso.

Il protezionismo salariale

Ma tutto questo ancora non ci basta: il sistema sindacale non opera soltanto negando il giusto prezzo del lavoro; opera, come detto, come un sistema protezionistico; dobbiamo quindi analizzare le caratteristiche di un sistema protezionistico, e comprendere quali sono le conseguenze sul mercato del lavoro e quindi sull’economia in generale.

Per procedere in questo compito, iniziamo a rispondere a questa domanda: che cos’è il benessere?

Usiamo questa definizione: benessere è poter godere di tutti i beni di cui sentiamo il bisogno; ben inteso che la soddisfazione di un bisogno farà generalmente nascere nuovi bisogni e questo farà da stimolo per la ricerca ulteriore di un maggiore benessere.

Ben inteso, qui non si vuole in alcun modo discutere se la felicità, secondo le diverse declinazioni che ognuno può darne, sia data da questo benessere; ne facciamo una questione puramente economica, limitandoci a indagare le caratteristiche del benessere materiale.

Fissata la definizione precedente, occorre domandarsi: come si può raggiungere un maggiore benessere?

Sicuramente molto è dovuto alle capacità di ciascuno, alla propria libera intrapresa; e forse ciò basterebbe per giungere alla conclusione che un uomo che non è padrone del proprio lavoro avrà molte difficoltà ad accrescere il proprio benessere.

Ma ciò non è tutto.

Il benessere ci può essere dato anche dalla libera intrapresa degli altri, come dono assolutamente gratuito, attraverso lo scambio e la concorrenza.

Frédéric Bastiat, nei suoi Sofismi Economici, ha scritto pagine estremamente chiare per spiegare come operi questo dono gratuito. L’invenzione della stampa, uno degli esempi utilizzati da Bastiat, ha permesso a molti di poter godere di beni che prima appartenevano soltanto a pochi, a parità di capacità di consumo; e questo è benessere. Un benessere, va sottolineato, duraturo; perché i benefici dell’invenzione della stampa non possono svanire.

Questo è il benessere portato dallo scambio e dalla concorrenza. Ne discende, ovviamente, che tutto ciò che intralcia lo scambio e la concorrenza, come il protezionismo, impedisce lo sviluppo e la diffusione di questo dono gratuito.

Il protezionismo ha infatti come fine esplicito quello di difendere un certo gruppo di imprese (o un certo gruppo di lavoratori) dalla concorrenza, ma a danno, diretto o indiretto, della massa dei consumatori.

Tutto ciò che garantisce ad un’impresa, rispetto alle condizioni di libero mercato e di concorrenza, un maggior profitto (o extra-profitto), è frutto del protezionismo.

In questo senso, è indubbio che ottenere protezione per una certa industria o settore è spesso un obiettivo comune a industrie e sindacati: proprio laddove esiste protezione, si potranno generare extra-profitti, che potranno essere ‘spartiti’ anche con il sindacato o i lavoratori tutelati dal sindacato.

Quello che i protezionisti, di qualsiasi epoca o tipologia, non hanno mai compreso è che un vantaggio garantito dalla protezione, porta comunque a conseguenze negative sull’intera economia che alla fine si ripercuotono indirettamente sulle stesse imprese protette.

Il protezionismo può assumere diverse forme: contrastare la concorrenza straniera attraverso veri e propri divieti di importazione, o con tariffe doganali che raggiungano lo stesso risultato, è stato lo strumento del passato più usato, e il più indagato e combattuto dagli economisti liberali.

Il protezionismo può quindi operare dal lato dei prezzi – come appunto nel caso delle barriere doganali – ma può operare anche dal lato dei costi.

Uno Stato, per esempio, che nazionalizza un certo settore per assicurare certe materie prime, ad esempio ferro o acciaio, a prezzi più convenienti alle imprese nazionali che ne fanno ampio uso, (magari scaricandone i costi sulla collettività), è senz’altro protezionismo.

Il protezionismo può operare ovviamente anche sul costo del lavoro; nel caso delle imprese, tenendolo più basso di quanto non farebbe il mercato libero.

Ecco, su questo punto, a differenza di molti, pur disposti ad accettare tutti gli aspetti negativi dell’attuale sistema sindacale, ritengo che il sistema di contrattazione attuale abbia operato mantenendo un costo del lavoro troppo basso, riguardo a quanto avrebbe fatto un mercato più libero.

Il troppo basso, naturalmente, non va visto – staticamente – come semplice ripartizione di quello che è il prodotto di un’azienda, a parità di condizioni, ma – dinamicamente – attraverso il prodotto che avrebbe potuto ottenere una certa azienda in un’economia meno stazionaria.

Sono sicuro che qualche imprenditore, nonostante la precisazione, sarà già saltato sulla sedia sentendomi sostenere che il costo del lavoro è troppo basso – “ma come, lo sanno tutti che quello che spende un’azienda per un dipendente è il doppio di quello che si trova lui in busta paga” – è il discorso che ho sentito fare spesso, riducendo la questione all’eccessivo – e indubbio – peso delle tasse; ma a questa obiezione è sufficiente rispondere che, se è vero che un’impresa paga il doppio di quando poi prende un dipendente, se la matematica non è pura opinione, significa semplicemente che ogni dipendente riceve solo la metà di quello che paga un’impresa.

Accertato che la distanza tra il soffitto e il pavimento è troppo alta, resta da accertare se sia il soffitto ad essere troppo alto, o se non sia piuttosto il pavimento ad essere troppo basso; e troppo basso, sempre nel senso indicato prima. E la verità, stando ai dati reali, nonostante la disinformazione diffusa dai giornali salmonati di Confindustria, è del tutto evidente.

Il basso costo del lavoro è sempre stato uno dei principali fattori competitivi della nostra industria: per molto tempo, la Cina del mondo era l’Italia. Difficile in questo senso, per l’industria italiana, rinunciare a questo vantaggio; per molto tempo, è bastato il provvidenziale ritardo del mezzogiorno ad assicurarci, attraverso le migrazioni interne, il mantenimento di questo vantaggio.

Poi, esaurita un po’ questa ‘spinta’, sono arrivate la novella ragionevolezza dei sindacati e le ondate di disperati dai paesi extracomunitari.

Il basso costo del lavoro, è stato infatti la logica conseguenza della politica dei salari sostenuta da tutte le parti sociali a partire dei primi anni ’90; la contrattazione, da allora, è gestita su due livelli: il primo nazionale, che deve assicurare la crescita dei salari con l’inflazione, il secondo aziendale (o territoriale) per adeguare le retribuzioni anche alla produttività.

Quest’ultimo livello di contrattazione, è ben noto, non ha mai funzionato; e ci si dovrebbe stupire del contrario: quando un sistema rappresentativo non è affatto rappresentativo dei reali interessi dei lavoratori e non possiede nessun meccanismo di controllo e di indirizzo delle scelte e delle azioni dei sindacati, è ben naturale che i sindacati finiranno con l’agire secondo logiche ben lontane dai reali interessi dei lavoratori; logiche di convenienza, politiche.. e perché no, di puro interesse personale; quando ci si renderà conto che in uno dei paesi più corrotti del mondo, i sindacati non posso sicuramente fare eccezione, forse saremo finalmente incamminati verso un sistema sindacale normale.

Tornando al livello di contrattazione nazionale, questo ha avuto un’impostazione di puro stampo sovietico: il governo stabilisce a tavolino quanto crescerà l’economia, quanto dovrà crescere l’inflazione e di conseguenza, di quanto dovranno crescere le retribuzioni contrattuali.

Il risultato di questo sistema contrattuale – risultato, come detto, del tutto naturale e prevedibile – è che le retribuzioni reali negli ultimi vent’anni sono rimaste ferme al palo, incapaci di inglobare persino quegli aumenti di produttività ottenuti fino al 2000.

Puntualizzo un’altra questione: sicuramente il sistema contrattuale, di per sé, non sarebbe probabilmente riuscito a conseguire da solo certi risultati negativi, se non si fosse aggiunto un altro fattore, di cui parlerò tra breve.

La falsificazione della moneta

Esiste un’altra tipologia di protezione, molto utilizzata negli ultimi decenni: la falsificazione della moneta. Parlo di falsificazione perché il sistema adottato dagli Stati di quasi tutto il mondo è del tutto simile all’attività di un falsario.

La falsificazione della moneta ‘protegge’ chi produce e vende beni e servizi perché arricchisce la massa dei consumatori; la falsificazione della moneta è protezionismo perché, riducendo lo stimolo competitivo, evita alle imprese di dover diventare più efficienti – nel senso sopradescritto – per raggiungere maggiori utili.

In questo senso, la manipolazione monetaria è senz’altro un ottimo surrogato degli aumenti di produttività derivanti dal libero mercato e dalla concorrenza; ma è un surrogato che ha importanti effetti, e che comunque non è, a differenza del benessere creato dalla concorrenza, stabile e duraturo.

Un falsario che dovesse svolgere la propria attività in un certo paese creerebbe certamente benessere, per sé, ma anche per il salumiere, il macellaio, il fruttivendolo, il panettiere, etc., dove questo è solito spendere i suoi soldi, perché aumenterà le loro vendite, evitandogli di dover produrre in maniera più efficiente. Ma quel benessere non può essere, in qualsiasi caso, stabile e duraturo; se il falsario dovesse semplicemente andarsene, o cambiare attività, l’economia di quel paese andrebbe in crisi; e non è certo una soluzione cercare di regolamentare la falsificazione monetaria in modo che possa non cessare mai. Perché, come qualsiasi attività economica, anch’essa avrà interesse a cambiare modi, tempi e funzioni.

Su questo tema, esiste una questione che non riesco a ritrovare nella discussione sulle conseguenze della falsificazione monetaria, nemmeno tra i più arguti libertari: a mio parere, la famosa globalizzazione non può essere vista esclusivamente come una naturale apertura dei mercati internazionali, ma come un effetto di decenni di manipolazione monetaria.

Per decenni ci si è illusi che un’economia nazionale potesse veramente funzionare come un’economia chiusa; all’inflazione monetaria e dei prezzi era sufficiente rispondere con un efficiente sistema contrattuale che mantenesse inalterati i valori reali; risposta che ovviamente, era in larga parte causa stessa dell’ulteriore inflazione.

Per decenni, l’economia ha funzionato come in un sistema di chiuse (ingegneristiche): il livello di moneta in circolazione avrebbe innalzato tutti i valori esattamente come il livello dell’acqua in una chiusa alza tutto ciò che vi si trova immerso, mantenendone immutati i valori reali.

Ma il sistema delle chiuse avrebbe prima o poi determinato con altri paesi delle differenze significative; differenze che potevano rappresentare, in un nuovo contesto di mercato libero, sicuri fattori competitivi e fonte di maggiori profitti.

La moderna globalizzazione non si basa sui vecchi vantaggi comparati, ma su nuovi vantaggi determinati da decenni di manipolazione monetaria e di inflazione.

Se in Cina un salario minimo mensile è l’equivale di 100-150 euro non riesco a vederci proprio nulla di naturale, in senso economico.

Per questo, pur non trovando, anche di fronte a questo fenomeno, risposta migliore che non sia quella della libertà, non pare alquanto singolare la conversione di massa al libero mercato di tanti imprenditori.

Va fatta un’ultima considerazione: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e questo vale anche per i Berlicche del protezionismo.

Sul finire degli anni ’90, terminati i sacrifici per entrare in Europa, l’Italia è tornata alla manipolazione monetaria come miglior strumento di sviluppo; questo, aggiunto ai fattori protezionisti adottati negli anni precedenti – in primo luogo quello sul mercato del lavoro, come visto – non poteva che ottenere un effetto: il crollo della produttività.

Ma, in un rigido sistema contrattuale come quello descritto, in cui i salari erano stati fortemente ancorati all’inflazione, indipendentemente dagli aumenti di produttività, il risultato non poteva che essere un continuo aumento del costo del lavoro rispetto al prodotto unitario (gli economisti parlano appunto di CLUP, costo del lavoro su unità di prodotto).

È a partire da questa ovvia conseguenza che l’aumento del costo del lavoro è tornato ad essere un’emergenza; emergenza alla quale si è tentato di rimediare, ancora una volta, non liberando il mercato del lavoro, ma aumentando gli interventi protezionistici.

Conclusioni

In conclusione, protezionismo contrattuale, globalizzazione (come effetto delle decennali inflazioni), conservazione dello welfare costruito a partire dagli anni ’70 (primo fra tutti il sistema previdenziale), e infine, aumento esponenziale della tassazione per sostenere il debito accumulato proprio dalle folli politiche economiche del passato.. tutto questo è stato caricato sulle spalle di una generazione, che, senza colpa alcuna, dovrà pagarne interamente il conto.

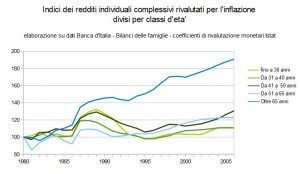

Concludiamo questi ragionamenti con un grafico: dagli anni ’60, la Banca d’Italia pubblica un rapporto sui Bilanci della famiglie italiane; credo sia l’unica fonte che permetta di confrontare i redditi di diverse categorie di individui, nel nostro caso per classi di età, su un arco temporale così ampio.

Il grafico seguente, utilizzando questi dati opportunamente rivalutati (per l’inflazione) secondo indici Istat, ne rappresenta le variazioni dal 1980 in poi.

Si noti il crollo dei redditi dei ‘non-anziani’ a partire dagli anni ’90.

Quando tra qualche anno qualche storico scriverà la storia del nostro paese relativamente agli ultimi anni, sono sicuro che qualcuno adotterà questo titolo più che significativo: La tirannia dei baby boomers.

Un piccolo appunto: “union

sfree”.Molto lucido.